Le projet ITER nous promet un soleil artificiel et une énergie inépuisable. À l’heure où la question du mix énergétique fait débat, l’option de la fusion nucléaire a de quoi séduire. En quoi ITER est-il une révolution ? On vous explique.

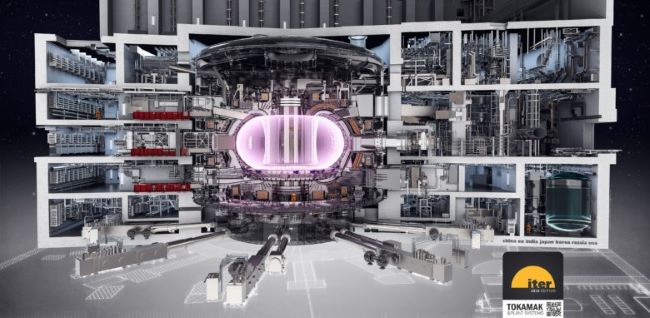

Le projet ITER pour International Thermonuclear Experimental Reactor (réacteur thermonucléaire expérimental international) a débuté en 2006, dans les Bouches-du-Rhône. Fruit d’une collaboration internationale, associant 35 pays (Chine, Corée, États-Unis, Inde, Japon, Russie et l’Union européenne plus la Suisse…) le budget de ce projet pharaonique est estimé à 20 milliards d’euros. Son ambition ? Domestiquer la fusion nucléaire pour produire une énergie « abondante, sûre et décarbonée » .

« Sans la fusion, il n'y aurait pas de vie sur Terre »

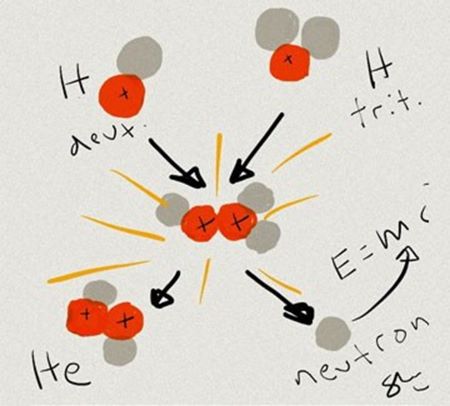

Les étoiles, dont le soleil, ont toutes la particularité d’être d'immenses centrales nucléaires. Ainsi, ce que nous percevons sous la forme de lumière et de chaleur résulte de réactions de fusion. Ces réactions, extrêmement énergétiques, l’humain rêve depuis longtemps de les domestiquer. Le projet ITER s'inscrit dans cette quête : recréer le processus de fusion, à petite échelle, pour en maîtriser les mécanismes. Comment ? En construisant le plus grand réacteur de fusion au monde, le tokamak. Rien que ça ! Une machine qui a vocation à démontrer que la fusion peut être utilisée comme source d'énergie à grande échelle, non émettrice de CO2 (les centrales généreraient seulement de l'hélium).

Lutter contre le changement climatique

Au-delà du défi technique et malgré les incertitudes, les arguments en faveur de la fusion ne manquent pas. Le principal ? Un rendement 4 millions de fois supérieur à celui de la combustion du charbon et quatre fois supérieur à celui de la fission nucléaire !

Mais le rendement n'est pas le seul avantage. Selon les experts, à l'inverse des métaux instables que sont l'uranium et le plutonium, nécessaires aux réacteurs nucléaires, le carburant utilisé pour la fusion ne serait « ni dangereux ni polluant ». Ainsi, selon Jérôme Bucalossi, directeur de l'Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique (IRFM) au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), « la fusion nucléaire ne produirait pas de déchets dits de haute activité et à vie longue, ce qui permettrait de recycler ou de réutiliser les rares déchets à moyen terme. Toutefois, « à terme, le réacteur devient un déchet radioactif, car il produit des neutrons énergétiques qui vont activer les parois de la machine, c'est-à-dire la rendre radioactive ».

Autre avantage avancé par les responsables du projet, les matériaux nécessaires à la fusion seraient disponibles en abondance. Le deutérium peut être extrait de l’eau, quant au tritium il peut être produit directement au sein du réacteur ou à partir d’une très faible quantité de lithium, présent lui aussi dans l’eau de mer. Cette disponibilité réduit le risque de pénurie ou de tensions géopolitiques.

Enfin, la fusion présenterait un dernier avantage majeur. Dans le cas de la fission, l’un des principaux risques est celui d’un emballement de la réaction aux effets tragiques. Concernant la fusion, l'épuisement du combustible quelques secondes après l'arrêt du réacteur rendrait impossible le risque d'emballement. Ainsi, avec la fusion, il semble donc impossible d’imaginer un accident nucléaire de type Tchernobyl ou Fukushima et cette technologie paraît difficilement exploitable d’un point de vue militaire.

Alors on est sauvés ?

ITER est avant tout une preuve de concept et n’a pas vocation à devenir une centrale. D’après la roadmap de l’Union européenne, ITER sera suivi par « DEMO », un démonstrateur de la faisabilité économique de la fusion. D'autres projets concurrents sont en cours de développement, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Chine. Les initiatives privées se multiplient, certaines financées par de grands noms comme Jeff Bezos ou Bill Gates. Et pourtant, si sur le papier le procédé semble être une bonne piste pour résoudre une partie de nos problèmes environnementaux, malheureusement la fusion risque d'arriver trop tard pour avoir un impact significatif dans la lutte contre le réchauffement climatique.

ITER en chiffres

- 500 MW : À partir d'un apport externe de 50 MW, ITER a été conçu pour produire 500 MW d'énergie pour des périodes de 400 à 600 secondes. Il sera donc en capacité de générer dix fois plus de puissance qu'il n'en aura reçue.

- 150 millions de degrés : La température à l'intérieur du tokamak ITER sera de 150 millions de degrés, soit dix fois celle qui règne au cœur du Soleil.

- 3,6 milliards d'euros de contrats pour les entreprises françaises sur le chantier ITER : En 10 ans, près de 40.000 emplois ont été créés pour assurer la conception et la construction d'ITER. D'ici 2030, sur le seul continent européen, ce sont 83.000 embauches supplémentaires qui devraient venir s'ajouter. À l'échelle mondiale, ce sont plus d'un millier d'entreprises qui sont engagées dans le projet pour 9 milliards d'euros de contrats industriels.

- 2035 : Après une accumulation de retards et d’augmentations budgétaires (multipliées par 3), les premières expériences sont prévues en novembre 2025 et le réacteur devrait fonctionner à partir de 2035.

Participer à la conversation